Il lingottino della Fortuna e la sua storia

Il lavoro di un genealogista è ricercare: risalire i rami dimenticati di un albero genealogico, rintracciare eredi anche lontani, dare un nome a storie sospese.

Ma talvolta, nel silenzio di una cassetta di sicurezza dimenticata, accade qualcosa di più. Oggetti che sembravano perduti si rivelano come testimoni silenziosi di un passato che torna alla luce.

Durante gli inventari non è raro imbattersi in oggetti che parlano un linguaggio silenzioso, fatto di memorie e simboli. Ma ci sono occasioni in cui quegli oggetti si trasformano in veri e propri tesori — non solo per il loro valore materiale, ma per il potere evocativo che custodiscono.

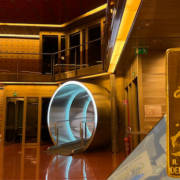

È questo il caso: durante la recente apertura di una cassetta di sicurezza da parte del genealogista giurista, del ritrovamento, tra gli altri, di un raffinato lingottino d’oro della Fortuna, un’icona internazionale del metallo prezioso. È uno dei lingotti più iconici al mondo, con un design inconfondibile introdotto negli anni 70.

Per la prima volta nella storia dell’oreficeria, un lingotto destinato all’investimento veniva decorato con un motivo artistico: la figura bendata della dea Fortuna, che regge tra le braccia il corno dell’abbondanza, da cui sgorgano monete, spighe e papaveri. Un’immagine che unisce classicità e simbolismo, bellezza e valore.

Per noi di Coutot-Roehrig scoperte come questa non sono solo un dettaglio tecnico: sono momenti di verità emotiva. Un oggetto come il lingotto Lady Fortuna non è solo oro: è presenza, intenzione, successione. È ciò che rimane quando il tempo sembra aver cancellato tutto.

Il suo ritrovamento è anche un richiamo al valore del dettaglio e alla pazienza del lavoro genealogico, che unisce rigore archivistico e sensibilità umana. C’è qualcosa di profondamente romantico nel restituire vita a ciò che sembrava perduto, nel dare continuità a una storia rimasta in sospeso.

Il design del lingottino della Fortuna è oggi un simbolo di eleganza e prestigio riconosciuto a livello globale. Ogni lingotto è numerato, sigillato in confezioni certificate e realizzato in oro purissimo (999,9‰), rendendolo non solo un investimento, ma un oggetto d’arte. Alcune versioni antiche, soprattutto le prime tirature, sono oggi ricercate dai collezionisti proprio per la loro particolarità.