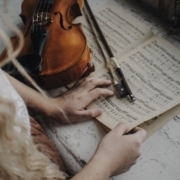

La storia di Cecilia e il suo violino

I violini possono prestarsi a una folla di sfumature in apparenza inconciliabili. Essi hanno la forza, la leggerezza, la grazia, l’accento triste e gioioso, il sogno e la passione (…). Il violino è la vera voce femminile dell’orchestra, voce passionale e casta allo stesso tempo, straziante e dolce, che piange e grida e si lamenta, o canta e prega e sogna, o esplode in accenti di gioia, come nessuno altro potrebbe fare.

(Hector Berlioz)

I primi giochi di Cecilia furono dei pennelli e una tavolozza di tempere.

Fausto, il padre, cullò per molto tempo il desiderio di trasmetterle la sua arte di stimato pittore, e non demorse nemmeno quando scoprì che la giovane figlia, nelle ore dedicate al cavalletto, fuggiva di soppiatto sul balcone, per ascoltare la vicina di casa suonare il pianoforte.

Si arrese solo quando, dopo anni, la sentì suonare nella piccola orchestra scolastica e capì che Cecilia era una vera artista, come lui, ma che aveva scelto un’altra forma di espressione.

Il primo violino fu un regalo del nonno materno, proveniva dai mastri liutai di Cremona ed era di seconda mano: ma Cecilia, ogni volta che apriva la custodia e sentiva quel profumo di cera e velluto un po’ consumato, si sentiva la bambina più felice del mondo.

Sinfonie, sonate ed esercizi ripetuti all’infinito diventarono per lei un mondo irresistibile dove rifugiarsi ogni giorno: non si può certo dire che Cecilia fosse una bambina prodigio, ma sicuramente crebbe virtuosa e appassionata, fino a diventare una musicista professionista.

Dedicò la sua vita all’orchestra in cui suonava, senza mai sposarsi, e immolandosi totalmente al suo primo e unico amore: il violino.

Cecilia si spense in età avanzata, tra i suoi spartiti e i quadri di suo padre che la ritraevano, ancora bambina, alle prese con le sue prime esibizioni: lo sguardo enigmatico, il volto rilassato e quell’espressione tra il divertito e il pensieroso.

Si dice che mentre la Gioconda posava nello studio di Leonardo, per tutto il tempo vi fosse musica per archi e che il suo celebre sorriso fosse, alla fine, un riflesso del suono di quelle melodie.

Forse Fausto riuscì a cogliere l’estasi artistica della figlia, o molto più semplicemente cercò, a suo modo, di esprimerne il talento, seppure ancora acerbo.

Gli eredi di Cecilia, rintracciati da Coutot-Roehrig, ricordano di quell’uomo gli amabili tratti e il carattere gioviale, ma è della violinista che serberanno per sempre quell’immagine elegante e armoniosa.

Ci hanno definito gli

Ci hanno definito gli  con il mondo intero che ha annullato o quasi le distanze geografiche, e orgogliosamente attori in prima linea con una città considerata oggi il simbolo di un nuovo risorgimento italiano.

con il mondo intero che ha annullato o quasi le distanze geografiche, e orgogliosamente attori in prima linea con una città considerata oggi il simbolo di un nuovo risorgimento italiano.